Una mirada regional

Por Yamitza A. Yuivar Villarreal

En América Latina, las promesas constitucionales sobre el derecho a la vivienda a menudo no se traducen en protecciones reales para quienes viven en situación de calle. Si bien muchos gobiernos han reconocido el derecho a la vivienda, la implementación de soluciones concretas e integrales sigue siendo difícil de alcanzar. Como resultado, los países carecen de viviendas asequibles, no asignan financiamiento a estrategias de vivienda inclusivas y marginalizan a las poblaciones sin hogar. Sin embargo, las autoridades podrían acabar con el sinhogarismo y abordar un rango amplio de inseguridades habitacionales a través de marcos legislativos de apoyo y acciones prácticas.

El derecho constitucional a la vivienda

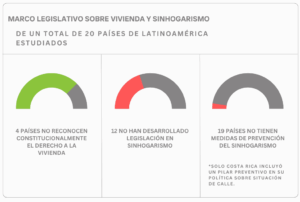

Un análisis exploratorio de 20 países latinoamericanos revela que 16 constituciones nacionales reconocen el derecho a la vivienda. Según el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2016), este derecho está intrínsecamente vinculado a la “dignidad inherente a la persona humana”. En 10 naciones, se establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder a una “vivienda digna o decorosa”, entre ellos Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. En otras cuatro (Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela), las constituciones hacen referencia al derecho a una “vivienda adecuada”. Ecuador es el único país cuya constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Algunas constituciones van más allá al reconocer la vivienda como un derecho social. En Argentina, la Constitución de 1995 indica que el Estado debe permitir prestaciones de seguridad social, incluyendo una vivienda digna (artículo 14 bis). Por su parte, Brasil estableció en la Constitución de 1988 que la vivienda es uno de varios derechos sociales, los que también incluyen seguridad, salud, alimentación, trabajo y asistencia a las personas vulnerables (artículo 6). De igual manera, la ley constitucional de Panamá (2004) estima la necesidad de políticas de vivienda para garantizar el derecho social de la población a acceder a la vivienda. En República Dominicana y El Salvador, las constituciones se refieren a la vivienda como parte del “interés social” más amplio.

Sin embargo, estas disposiciones legislativas suelen ser insuficientes en la práctica. El derecho a la vivienda se ha implementado mediante programas marcados por la lógica del mercado y una inversión pública limitada en vivienda asequible para las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas que experimentan el sinhogarismo.

La brecha de implementación

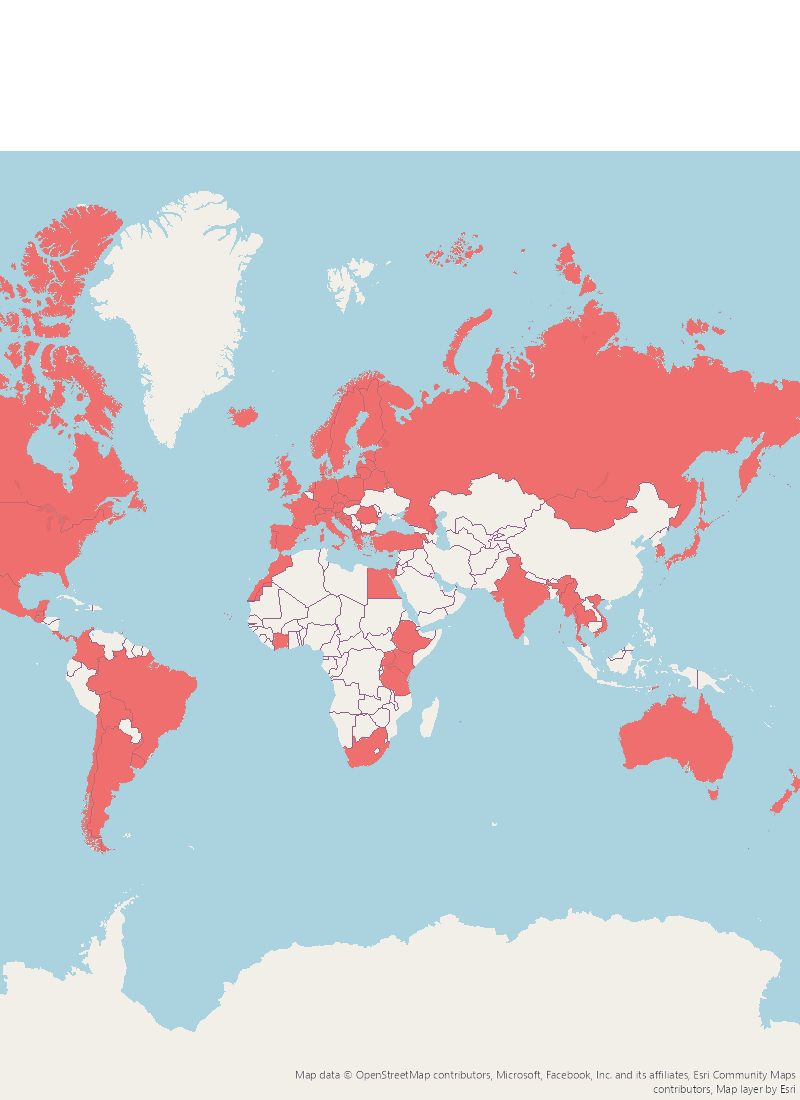

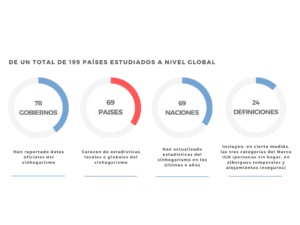

En paralelo a las protecciones constitucionales, 8 países latinoamericanos han creado legislaciones y políticas nacionales específicamente en sinhogarismo. Brasil, Chile, Colombia y Argentina han promulgado leyes que definen la situación de las personas en situación de calle y establecen estrategias nacionales. Otras naciones se centran en grupos vulnerables específicos, como Perú, Paraguay y Bolivia, que cuentan con programas y/o leyes nacionales dirigidos a niños, niñas y adolescentes. En todos estos países, las políticas se dirigen principalmente a las personas que viven en situación de calle o en alojamientos temporales, excluyendo otras formas del sinhogarismo como las recomendadas por el Marco del IGH. Es igualmente importante considerar que falta evidencia práctica de la efectividad y rendimiento de la mayoría de las políticas.

Otros 8 países carecen de legislación específica sobre la falta de vivienda, pero cuentan con leyes relacionadas que pueden influir en las respuestas al problema, abarcando la vivienda, la asistencia social y la reducción de la pobreza. Países como Costa Rica y Honduras crearon instituciones nacionales para los subsidios de vivienda, aunque Honduras posteriormente derogó su fondo de vivienda. Cuba, Guatemala y Nicaragua priorizan la vivienda universal, mientras que Guatemala dispuso el apoyo estatal para familias de bajos ingresos. Cuatro naciones cuentan con políticas de asistencia social que benefician a las poblaciones sin hogar, como la priorización de los servicios de salud en Nicaragua y la provisión de albergues transitorios en Cuba. Algunas leyes se dirigen a grupos específicos: República Dominicana se centra en los niños sin familia y El Salvador en los adultos mayores. Las leyes de reducción de la pobreza en Costa Rica y El Salvador asignan la responsabilidad estatal de apoyar a las personas en extrema pobreza y con discapacidad.

A pesar de lo que está escrito en el papel, en la realidad, las respuestas gubernamentales a la situación de calle se centran principalmente en la provisión de albergues, junto con apoyo fisiológico y social básico y, en menor medida, orientación profesional. Y aunque las Naciones Unidas indican que los alojamientos temporales pueden formar parte de una respuesta inmediata, también afirman que transformar esta provisión en una solución a largo plazo “incumple con las obligaciones en materia de derechos humanos”. Aún así, medidas preventivas para el sinhogarismo, como las políticas de mitigación de la pobreza, solo se incluyen explícitamente en las estrategias nacionales de dos países: Chile y República Dominicana. Cuando los gobiernos descuidan la preservación del derecho a la vivienda y no invierten en alojamientos adecuados y asequibles, socavan los esfuerzos para abordar eficazmente la falta de vivienda.

Las personas en situación de calle también son objeto de leyes de criminalización en Venezuela, Panamá y Uruguay, que penalizan sus comportamientos en público, incluido el acampar, con sanciones económicas o penas de cárcel. Alentamos a los países a eliminar las leyes que penalizan la falta de vivienda o las conductas vinculadas a la vida en la calle. Dicha legislación no solo obstaculiza los esfuerzos para erradicar el sinhogarismo, sino que también refuerza estereotipos nocivos en las sociedades.

Las piezas faltantes en la respuesta al sinhogarismo

La crisis habitacional y el sinhogarismo están estrechamente entrelazados. Como advierte ONU-Hábitat, “no reconocer, proteger ni garantizar el derecho a una vivienda adecuada conlleva la violación de numerosos derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la educación, la salud y la seguridad”. De manera similar, el Banco Mundial enfatiza que invertir en vivienda no solo satisface necesidades humanas básicas, sino que también genera beneficios sociales más amplios al mejorar los indicadores en materia de salud, educación e inclusión social. En este contexto, la financiación de la vivienda desempeña un papel fundamental en el avance de la agenda global de desarrollo.

En América Latina, la falta de financiamiento adecuado y de voluntad política para implementar la legislación vigente obstruyen el financiamiento de viviendas asequibles. Y en este análisis no podemos obviar al Estado. De los países que contemplan el derecho a la vivienda en sus constituciones vigentes, 11 naciones latinoamericanas otorgan un papel significativo al Estado en la promoción y garantía de este derecho, entre ellas Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. En cuatro constituciones, se establece el mandato compartido de que “el Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho”. Si bien las legislaciones reconocen los derechos humanos de las personas que viven en la calle, los gobiernos a menudo no asignan los recursos necesarios, adoptan estrategias enfocadas en la vivienda (housing-led), ni crean una coalición colaborativa e interseccional para mejorar los servicios.

Disponer de un marco legislativo que garantice viviendas adecuadas y asequibles y, lo que es más importante, que tenga un carácter de apoyo para abordar el sinhogarismo, puede ayudar a construir una respuesta sostenible y bien financiada a un problema global. Para afrontar estas situaciones, el Estado debe desempeñar un papel central, ya que es su responsabilidad “adoptar ciertas medidas para hacer inmediatamente efectivo el derecho a una vivienda adecuada y, a este respecto, debe darse prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables”, incluidas las personas experimentando el sinhogarismo (Observación General n.º 4, 1991). No obstante, sin una estrategia más amplia e inclusiva, mayores inversiones en soluciones de vivienda permanente y un cambio de voluntad política, América Latina corre el riesgo de perpetuar ciclos de exclusión y vulnerabilidad.

Read the English version of this blog below.

Continue reading “El derecho a la vivienda en América Latina: Entre el papel y la práctica”

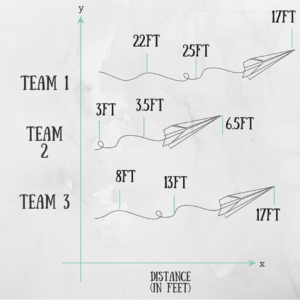

After each flight test, they will be given 5 minutes to experiment with a new design. Then they will go back to the starting point and take off again, hoping for an improved flight process and a longer landing. Ask anyone in the homelessness sector and they will tell you that change often happens in the form of small experiments that eventually lead to a breakthrough.

After each flight test, they will be given 5 minutes to experiment with a new design. Then they will go back to the starting point and take off again, hoping for an improved flight process and a longer landing. Ask anyone in the homelessness sector and they will tell you that change often happens in the form of small experiments that eventually lead to a breakthrough. What if you could make something totally new? What if you could take a long, hard look at your homelessness services, bring in the perspectives of a wide range of users and stakeholders in the community, and come up with something that transforms an incremental system into a breakthrough system?

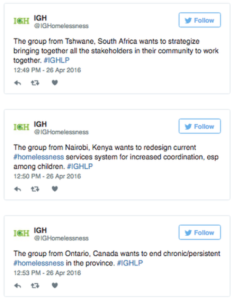

What if you could make something totally new? What if you could take a long, hard look at your homelessness services, bring in the perspectives of a wide range of users and stakeholders in the community, and come up with something that transforms an incremental system into a breakthrough system?